Une journée de formation pour améliorer l’accueil des publics non francophones

Vous connaissez certainement les MDS, les Maisons Départementales des Solidarités où l’on se rend pour rencontrer une assistante sociale, assurer un suivi PMI pour un nouveau-né, effectuer une demande de RSA… Si vous êtes déjà allé(e)s dans une MDS en Lozère, vous avez probablement été accueilli(e) par une dame qui a écouté votre demande et vous a orienté(e) vers le bon service.

- Ces agentes administratives d’accueil, tel est leur titre, voient défiler toute la journée toute sorte de gens avec toutes sortes de questions et problématiques. Elles sont censées comprendre les besoins des personnes accueillies et leur transmettre l’information adéquate.

En Lozère, elles se sont retrouvées confrontées à plusieurs problématiques rendant difficile l’exercice de leurs fonctions : arriver à comprendre les besoins et demandes de personnes peu ou pas francophones et leur transmettre de manière efficace (donc compréhensible pour les usagers) les réponses adaptées. Comment se comprendre malgré la barrière de la langue, sur des sujets d’importance parfois capitale pour les personnes reçues (aides financières, accès au logement, accès aux soins…) ?

La directrice adjointe de la DTIP-48 (Direction des Territoires, de l’Insertion et de la Proximité au Conseil Départemental de la Lozère), chargée, en autres missions sur le secteur insertion/emploi, de l’animation des groupes d’agentes administratives d’accueil des MDS, a interpellé le CRIA 48 en vue d’un appui technique en interne. L’objectif était d’apporter des outils qui puissent faciliter et améliorer la communication entre agentes d’accueil et bénéficiaires.

Afin de cibler au plus précis les besoins et les attentes, plusieurs échanges de mails et deux rencontres ont eu lieu en amont de l’intervention, avec la cheffe de service et une agente d’accueil. Une première rencontre des agentes en interne a permis d’élaborer une fiche détaillant les situations problématiques.

Muni des échanges et de ce diagnostic, le CRIA 48 a pu préparer une intervention ciblée visant à répondre au mieux aux besoins exprimés.

Une journée de formation pour toutes les agentes départementales a ensuite été organisée.

Une première mise en situation face à des écrits ou documents audios en langue étrangère, plus ou moins complexes, a permis aux agentes de se mettre à la place des personnes accueillies et de faire naitre une réflexion sur les divers documents et formulaires utilisés au sein du service : sont-ils facilement compréhensibles ? pourrait-on les simplifier ? les illustrer ?… ainsi qu’une réflexion sur la posture d’accueil : comment adapter son débit ? encourager la communication par une attitude non-verbale ?

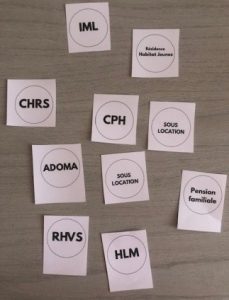

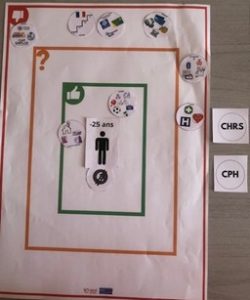

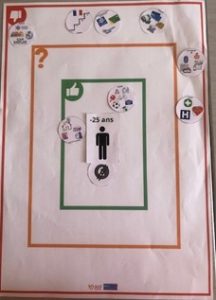

Ces réflexions ont permis d’introduire la présentation de différents outils, des banques d’images et de pictogrammes bien sûr, et en particulier la méthode FALC : Facile à Lire et A Comprendre, méthode ayant pour but de traduire un langage classique en langage compréhensible par tous. Cette méthode est adaptable aussi bien aux documents écrits qu’audios, vidéos… tous types de support de communication. Au-delà d’une méthode, c’est une posture visant à tenir compte des capacités de compréhension de l’autre et à adapter son discours en fonction.

Après la théorie, une mise en pratique a été proposée aux participantes, afin de permettre à toutes de s’approprier concrètement ces pistes et outils : des groupes de trois personnes ont expérimenté des jeux de rôles évoquant des situations professionnelles réalistes.

Cette journée, intense et riche en échanges, a permis différentes prises de conscience :

- les documents utilisés ont grand besoin d’être simplifiés pour être plus accessibles (un groupe de travail devrait se pencher sur cette question)

- la posture d’accueil joue un rôle non négligeable dans la communication (importance de l’amabilité, « astuces » pour désamorcer l’agressivité de certains usagers, aménagement de l’espace…)

- les conditions de travail des agentes ne sont pas toujours faciles (espace souvent bruyant et passant, plusieurs sollicitations en même temps… comment faire au mieux ?)

- les difficultés évoquées lors de ces échanges dépassent largement le cadre initialement repéré : certaines personnes françaises et/ou parfaitement francophones peuvent être très en difficulté face aux document écrits, et ne l’expriment pas souvent, par gêne, honte ou fierté (situations d’illettrisme). Elles peuvent masquer leurs difficultés derrière différentes excuses, voire de l’agressivité, et une agente sensibilisée à ces questions saura mieux deviner entre les mots…

Pour en savoir plus sur le FALC :

https://falc.unapei.org/quest-ce-que-le-falc/le-falc-cest-quoi/